Epochen und Analyse

Grundbegriffe der Analyse

- Vers & Strophe: Ein Gedicht ist in Verse (einzelne Zeilen) und Strophen (Abschnitte, die aus mehreren Versen bestehen und oft eine Sinneinheit bilden) gegliedert.

- Reimschema: Die Anordnung der Reime am Ende der Verse. Wichtige Reimschemata:

- Paarreim: aabb (z.B. "Der Knab' auf dem Meer / ward nimmer so heiter wie er.") – wirkt oft einfach, eingängig.

- Kreuzreim: abab (z.B. "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, / Dass ich so traurig bin; / Ein Märchen aus uralten Zeiten, / Das kommt mir nicht aus dem Sinn.") – fließender, harmonischer.

- Umarmender Reim: abba (z.B. "Die Wolke schwebt am Himmelsrand, / Ein Segel schwindet dort im Meer. / Es weht ein sanfter Wind her, / Und weckt die Sehnsucht fernes Land.") – umschließend, oft feierlich oder gedanklich geschlossen.

- Haufenreim: aaaa

- Schweifreim: aabccb

- Kadenz: Die Betonung der letzten Silbe eines Verses:

- Männliche Kadenz: Vers endet auf eine betonte Silbe (z.B. "Mann", "Licht").

- Weibliche Kadenz: Vers endet auf eine unbetonte Silbe (z.B. "Sonne", "Leben").

- Metrum (Versmaß): Die regelmäßige Abfolge von betonten (Hebung,

x́) und unbetonten (Senkung,x) Silben in einem Vers. Sie erzeugt den Rhythmus. Wichtige Metren:- Jambus (x x́): steigend, unbetont-betont (z.B. Ge-dicht, ich-bin) – wirkt oft fließend, vorwärtsdrängend.

- Trochäus (x́ x): fallend, betont-unbetont (z.B. Lie-be, schö-ner) – wirkt oft feierlich, festlich, aber auch mahnend.

- Daktylus (x́ x x): fallend, betont-unbetont-unbetont (z.B. Wun-der-bar, Ei-chen-baum) – wirkt oft schwungvoll, erhaben.

- Anapäst (x x x́): steigend, unbetont-unbetont-betont (z.B. Pa-ra-dies, Ma-ga-zin) – wirkt oft schnell, lebhaft.

- Rhetorische Figuren / Stilmittel: Sprachliche Mittel, die eine besondere Wirkung erzeugen:

- Metapher: Bildlicher Ausdruck, bei dem ein Wort aus seinem ursprünglichen Bedeutungszusammenhang übertragen wird (z.B. "Fluss des Lebens").

- Vergleich: Verknüpfung zweier Dinge durch "wie" oder "als ob" (z.B. "stark wie ein Löwe").

- Personifikation: Vermenschlichung von Abstraktem oder Gegenständen (z.B. "die Sonne lacht").

- Anapher: Wiederholung eines oder mehrerer Wörter am Satz-/Versanfang (z.B. "Ich höre die Schritte, ich höre die Worte").

- Epipher: Wiederholung am Satz-/Versende.

- Alliteration: Gleicher Anfangslaute(-buchstaben) bei aufeinanderfolgenden Worten (Milch macht müde Männer munter).

- Hyperbel: Starke Übertreibung (z.B. "ein Meer von Tränen").

- Antithese: Gegenüberstellung gegensätzlicher Begriffe oder Gedanken (z.B. "Himmel und Hölle").

- Paradoxon: Scheinbarer Widerspruch, der bei näherer Betrachtung einen tieferen Sinn offenbart (z.B. "Weniger ist mehr").

- Ironie: Man sagt das Gegenteil dessen, was man meint (z.B. "Das hast du ja super gemacht!", wenn etwas schlecht war).

Kommunikation

Vier-Ohren-Modell (Schulz von Thun)

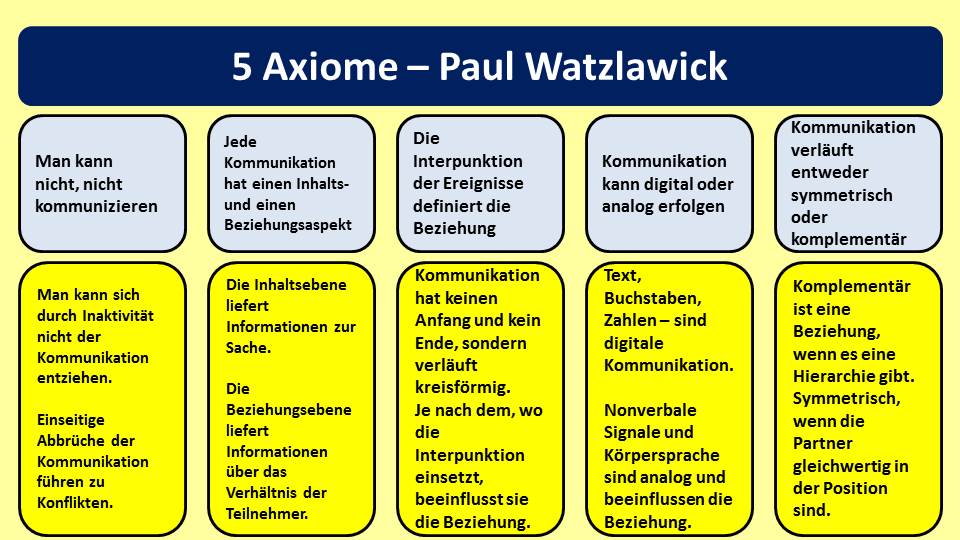

Axiome der Kommunikation (Paul Watzlawick)

nur das Erste Axiom

Literaturepochen & ihre Lyrik

Sturm und Drang (ca. 1767–1785)

- Historischer Kontext: Reaktion auf die Aufklärung, Betonung des Gefühls über die Vernunft.

- Weltbild: Gefühl, Leidenschaft, Individualität, Originalität, Geniegedanke. Ablehnung von starren Regeln und Konventionen. Naturverbundenheit als Ausdruck des ursprünglichen Gefühls.

- Merkmale der Lyrik:

- Erlebnislyrik: Spontaner Ausdruck persönlicher Gefühle und Erlebnisse.

- Freie Rhythmen: Oft Verzicht auf feste Reimschemata und Metren, um den natürlichen Sprachrhythmus und Gefühlsausdruck zu betonen.

- Exklamationen, Interjektionen: Ausdruck starker Emotionen.

- Themen: Natur als Projektionsfläche für Gefühle, Liebe, Aufbegehren gegen Autoritäten, Freundschaft, Vaterland.

- Vertreter: Goethe, Schiller

Weimarer Klassik (ca. 1786–1832)

- Historischer Kontext: Idealismus, Streben nach Humanität und Harmonie, oft beeinflusst durch die französische Revolution.

- Weltbild: Harmonie, Ausgleich, Humanität, Schönheit, Vollkommenheit, Gesetzmäßigkeit. Streben nach idealer Form und ästhetischer Erziehung des Menschen. Orientierung an der Antike.

- Merkmale der Lyrik:

- Formstrenge: Feste Formen, Metren und Reimschemata.

- Objektivität: Oft eher reflektierend als emotional-ausbrechend.

- Erhabener Stil: Würdevolle Sprache.

- Themen: Humanitätsideale, das Göttliche in der Natur, philosophische Reflexionen über Kunst, Wahrheit, Schönheit, das Schicksal.

- Vertreter: Goethe, Schiller

Romantik (ca. 1795–1840)

- Historischer Kontext: Gegenbewegung zur Rationalität der Aufklärung und den Begrenzungen der Klassik. Sehnsucht nach einer poetisierten Welt.

- Weltbild: Sehnsucht, Fantasie, Traum, Nacht, Mystik, Unendlichkeit, Unbewusstes. Flucht aus der als kalt und rational empfundenen Realität in eine Welt der Innerlichkeit und des Wunderbaren. Die "blaue Blume" ist das Symbol für die unerfüllbare Sehnsucht nach dem Unendlichen. Betonung des Gefühls und des Irrationalen.

- Merkmale der Lyrik:

- Volksliedhaftigkeit: Einfache Sprache, schlichte Strophenform, Musikalität und Reim.

- Motive: Sehnsucht nach der Ferne, Wandern/Reisen, Geselligkeit, Natur, das Wundervolle, das Geheimnisvolle, Nacht, Dämmerung, Mond, Individuum, Wirklichkeit, Wunder

- Stimmung: Oft melancholisch, sehnsuchtsvoll, aber auch mystisch-verzaubert.

- Vertreter: Joseph von Eichendorff

Expressionismus (ca. 1910–1925)

- Historischer Kontext: Reaktion auf die Krisenerfahrungen der Moderne: Industrialisierung, Urbanisierung, Entfremdung, Erster Weltkrieg, gesellschaftliche Umbrüche.

- Weltbild: Ablehnung bürgerlicher Normen und Werte. Ausdruck des inneren Erlebens, der Ängste, Visionen und Proteste ("Ausdruckskunst" statt Abbildkunst). Der Mensch ist verloren, isoliert.

- Merkmale der Lyrik:

- Radikale Bildsprache: Drastische Metaphern, Symbolismus, Personifikationen, Farbsymbolik (oft grelle, disharmonische Farben).

- Verzerrung und Übertreibung: Ästhetik des Hässlichen, Grotesken.

- Sprachliche Auflösung: Grammatikalische und syntaktische Brüche, Neologismen (Wortneuschöpfungen), Telegrammstil.

- Themen: Verfall, Tod, Krieg, Großstadt-Elend, Isolation, Ich-Verlust, Apokalypse, Weltende, Krankheit, Schrecken, aber auch Sehnsucht nach neuem Menschen, Utopie.

- Reihungsstil: Aneinanderreihung von Eindrücken, ohne logische Verbindung.

- Vertreter: Georg Heym, Ludwig Kirchner

Verbindungen zu anderen Werken:

- Romantik und Taugenichts: Die Lieder und die Motivik im Taugenichts sind typisch für die Romantik. Sie verstärken die sehnsuchtsvolle und märchenhafte Atmosphäre des Romans. Die "blaue Blume" ist in Aurelie angedeutet.

- Expressionismus und Dystopien: Die düstere Stimmung, die Auseinandersetzung mit der Entmenschlichung und dem Verlust des Individuums im Expressionismus lassen sich in Motiven auch in dystopischen Romanen wie Corpus Delicti wiederfinden, auch wenn der Sprachstil dort anders ist. Das Gefühl der Bedrohung und des Ausgeliefertseins ist ähnlich.